- Homepage

- Uncategorized

- Deutsche Soldaten im Schlamm: Ein harter Marsch an der Westfront, Winter 1944.H

Deutsche Soldaten im Schlamm: Ein harter Marsch an der Westfront, Winter 1944.H

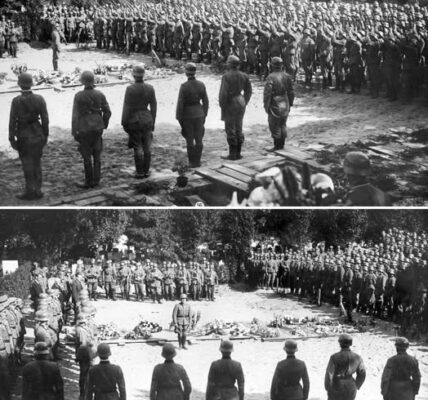

Dieses eindrucksvolle Schwarz-Weiß-Foto zeigt deutsche Soldaten, die sich ihren Weg durch den matschigen Boden einer verschneiten, grauen Winterlandschaft bahnen. Ihre Gesichter sind erschöpft, aber sie tragen dennoch einen Hauch von Entschlossenheit. Der Winter 1944 an der Westfront war eine der härtesten Phasen des Krieges für die Wehrmacht.

Nach der Landung der Alliierten in der Normandie im Juni 1944 war die Frontlinie immer weiter in Richtung Osten gedrückt worden. Die deutschen Truppen waren gezwungen, sich Schritt für Schritt zurückzuziehen. Der berühmte „Ardennenoffensive“ (Battle of the Bulge), der letzte große Gegenangriff der Wehrmacht im Westen, fand genau in diesem Winter statt. In dichten Wäldern, über vereiste Straßen und in unwegsamem Gelände kämpften Soldaten gegen nicht nur den Feind, sondern auch gegen erbarmungsloses Wetter und mangelhafte Versorgung.

Viele Soldaten waren schlecht ausgerüstet für den Winter. Mäntel waren oft zu dünn, Stiefel durchlässig, die Verpflegung knapp. Erfrierungen, Krankheiten und Erschöpfung waren ständige Begleiter. Der Schlamm, der hier auf dem Foto so dominant ins Auge fällt, war ein gefürchteter Gegner: Fahrzeuge blieben stecken, Menschen sanken ein, und jede Bewegung wurde zur Qual.

Im Hintergrund erkennt man eine kleine Ortschaft, deren Kirchturm schemenhaft aus dem Nebel ragt. Für viele Soldaten war der Anblick von Dörfern sowohl ein Hoffnungsschimmer als auch eine Gefahr. Dort konnte es Essen oder einen warmen Ofen geben — doch genauso konnte dort der Feind lauern oder Bombardierungen stattfinden.

Die Männer auf dem Foto tragen schwere Ausrüstung: Stahlhelme, Gewehre, Gasmaskenbehälter, Brotbeutel und Munitionstaschen. Man kann förmlich spüren, wie schwer jeder Schritt im schlammigen Untergrund war. Ihre Gesichter erzählen Geschichten von Nächten im Schützengraben, von Kameraden, die gefallen sind, und von der Sehnsucht nach Zuhause.

Viele dieser Soldaten waren nicht mehr die fanatischen jungen Männer der frühen Kriegsjahre. 1944 bestand die Wehrmacht zunehmend aus älteren Reservisten, jungen Rekruten und aus Männern, die aus Lazaretten zurückkehrten. Die Moral war oft gebrochen, der Glaube an den „Endsieg“ wich der bitteren Realität.

Doch trotz aller Widrigkeiten versuchten viele, ihre Menschlichkeit zu bewahren. Kameradschaft war oft das Einzige, was sie aufrecht hielt. Man teilte das letzte Stück Brot, den letzten Schluck Kaffee oder wärmte sich gemeinsam in Erdlöchern. Humor, selbst schwarzer, war eine Überlebensstrategie.

Diese Szene zeigt auch, wie nah Tod und Leben beieinander lagen. Während sie marschieren, könnten diese Männer bereits wissen, dass der nächste Angriff ihr letzter sein könnte. Gleichzeitig hält sie genau dieses Bewusstsein zusammen.

Nach dem Krieg blieben viele Straßen und Felder an der Westfront lange von Schutt und Relikten des Krieges übersät. Panzerwracks, Artilleriegeschosse, Helme und Stacheldraht erinnerten die Nachkriegsbevölkerung an die Gewalt der vergangenen Jahre. Viele Veteranen schwiegen jahrzehntelang über das, was sie erlebt hatten. Für sie war das, was man hier auf dem Foto sieht, kein heldenhaftes Abenteuer, sondern eine quälende Abfolge von Hunger, Kälte und Angst.

Heute ist dieses Bild ein wertvolles Zeitdokument. Es zeigt nicht nur die äußeren Bedingungen, sondern auch die innere Verfassung einer Armee am Rand des Zusammenbruchs. Die matschige Straße wird hier zum Symbol für den aussichtslosen Weg, den das Dritte Reich am Ende des Krieges eingeschlagen hatte.

Inzwischen besuchen viele Historiker und Interessierte diese ehemaligen Frontlinien, um die Geschichte greifbar zu machen. Auf Gedenktafeln wird oft betont: Kein Foto, kein Text, kein Film kann wirklich vermitteln, wie es war, stunden- oder tagelang im Matsch auszuharren, ohne zu wissen, ob man je wieder heimkehren würde.

Dieses Foto mahnt uns, nie zu vergessen, welche Folgen Nationalismus, Krieg und ideologische Verblendung haben können. Es ruft uns auf, die Menschlichkeit über alles zu stellen und aus der Vergangenheit zu lernen.