- Homepage

- Uncategorized

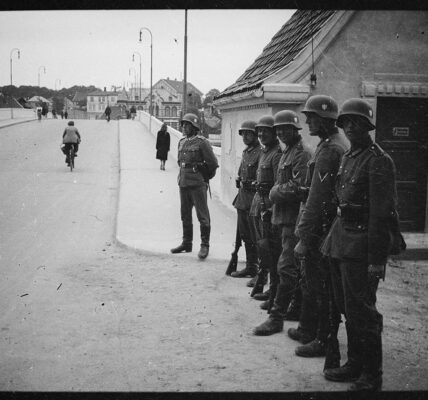

- Durch Schnee und Schweigen: Deutsche Gebirgssoldaten kämpfen sich durch die eisige Alpenfront.H

Durch Schnee und Schweigen: Deutsche Gebirgssoldaten kämpfen sich durch die eisige Alpenfront.H

Tief in den verschneiten Alpen, wo das Heulen des Windes selbst das Grollen des Krieges zu verschlucken schien, kämpften deutsche Gebirgssoldaten im Zweiten Weltkrieg gegen Feinde, Wetter und Verzweiflung zugleich. Die Alpenfront war kein gewöhnlicher Kriegsschauplatz – sie war ein erbarmungsloser, weißer Koloss, der jeden falschen Schritt mit dem Tod bezahlte. In dieser kalten Einsamkeit herrschte eine Atmosphäre, die mehr an das Sterben in Stille erinnerte als an den Lärm der Schlachtfelder im Westen oder Osten.

Die Männer des Gebirgsjägerkorps bewegten sich langsam und vorsichtig durch die tückische Schneelandschaft. Ihr Atem gefror beim Ausatmen, ihre Uniformen waren mit Eis verkrustet, und unter ihren Stiefeln knirschte der Schnee wie gebrochenes Glas. Der Gegner war nicht nur der alliierte Soldat auf der anderen Seite des Tals – es war auch die Lawinengefahr, die dünne Luft, der Hunger, der Frost. Viele starben nicht durch Kugeln, sondern durch Erschöpfung, Kälte oder den unerbittlichen Berg selbst.

Die deutschen Gebirgstruppen galten als Elitesoldaten – sie waren ausgebildet im Klettern, Überleben im Hochgebirge und im Kampf unter extremsten Bedingungen. Doch auch die beste Ausbildung konnte nicht alle retten. Viele Kameraden blieben zurück – begraben unter Schnee, in Felsspalten gestürzt oder von Lawinen mitgerissen. Ihre Namen wurden in stillen Gebeten gemurmelt, während sich die Einheit weiterkämpfte – ein Leben für ein anderes, ein Opfer für den nächsten Schritt.

Die Alpenfront war ein Ort voller Paradoxien: unberührte Natur und sinnlose Zerstörung, majestätische Gipfel und blutige Gefechte, stille Nächte unter Sternen und plötzliche Todesschüsse aus dem Nebel. Man schrieb das Jahr 1944, und die Frontlinie zog sich durch Norditalien, Österreich und Teile Süddeutschlands. Die deutsche Wehrmacht verteidigte verzweifelt ihre letzten Rückzugsräume, während alliierte Truppen von Süden durch Italien vorrückten.

Jede Schlucht, jeder Pass wurde zum strategischen Punkt, jeder Höhenzug zur Festung. Inmitten dieser gewaltigen Naturkulisse wurden Maschinengewehre hinter Felsen aufgebaut, Mörserstellungen im Schnee getarnt, und Schützengräben gruben sich wie Wunden durch die winterliche Landschaft. Und doch – trotz aller Technik, aller Strategie – war es oft der Mut, der Kameradschaftsgeist und der nackte Überlebenswille, der über Leben und Tod entschied.

Einer der bekanntesten Schauplätze dieser Front war die Region um den Brennerpass, wo tagelange Kämpfe unter widrigsten Bedingungen stattfanden. Schnee fiel ununterbrochen, Sichtweiten lagen unter zehn Metern, und Versorgungslinien waren ständig bedroht. Viele Soldaten schrieben in Tagebüchern über die fast unheimliche Stille zwischen den Gefechten – eine Stille, die lauter war als jedes Geschütz.

Auch die Moral der Truppen schwankte. Fern der Heimat, abgeschnitten von ihren Familien und unter ständiger Lebensgefahr, suchten viele Halt im Glauben, in kleinen Ritualen – ein Brief von daheim, ein mitgeführtes Foto, ein leiser Händedruck beim Vorbeigehen. Und über allem lag der Schnee, der alles gleich machte: den Gefallenen und den Lebenden, den Freund und den Feind.

Heute erinnern nur noch Gedenktafeln, alte Fotonegative und die verblassten Geschichten von Veteranen an das Leiden dieser Männer. Der Schnee von damals ist längst geschmolzen, doch ihre Spuren sind geblieben – unsichtbar vielleicht, aber spürbar für jene, die sich erinnern wollen. In den Bergen weht immer noch ein kalter Wind, und vielleicht trägt er noch heute das Echo jener Männer mit sich, die einst durch Schnee und Schweigen marschierten – auf dem Weg zu einem Ziel, das viele von ihnen nie erreichten.