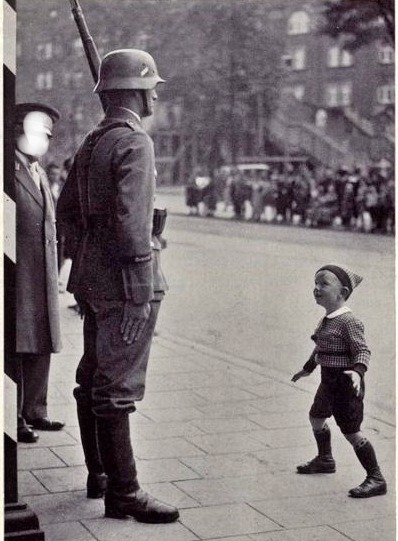

Ein Blick, der mehr sagt als tausend Worte – Ein Junge und ein Soldat im geteilten Deutschland.H

admin3-4 minutes

Mitten in einer turbulenten Zeit der deutschen Geschichte, irgendwo zwischen Befehl und Menschlichkeit, entstand dieses ergreifende Foto. Ein kleiner Junge, kaum älter als sechs Jahre, steht mit schmutzigen Knien und fragendem Blick vor einem hochgewachsenen deutschen Soldaten. Der Kontrast zwischen Kindlichkeit und Uniform, zwischen Unschuld und Autorität, ist kaum zu übersehen – und dennoch liegt eine ungeahnte Wärme in dieser flüchtigen Begegnung.

Die besten Kameras

Diese Szene könnte sich in den späten 1940er oder frühen 1950er Jahren abgespielt haben – in einer Zeit, in der Deutschland in Trümmern lag, aber der Wiederaufbau begann. Die Straße ist gesäumt von Menschen, vielleicht wartend, vielleicht beobachtend, während der Junge mutig den Schritt auf den Soldaten zugeht. Hat er eine Frage? Sucht er Trost? Oder ist es nur die kindliche Neugier, die ihn antreibt?

Gerade Kinder waren in der Nachkriegszeit oft die unsichtbaren Opfer. Sie wuchsen zwischen Ruinen auf, sahen zu früh das Leid, erlebten Hunger, Verlust und Unsicherheit. Doch gerade in ihrer Unschuld spiegelte sich auch Hoffnung. In Bildern wie diesem erinnert uns ihr Blick daran, dass Menschlichkeit selbst in Zeiten größter Dunkelheit nicht verloren geht.

Der Soldat – regungslos, in voller Montur – scheint überrascht. Vielleicht ist er innerlich gerührt, vielleicht kämpft er mit dem Widerspruch seiner Rolle. Sein Blick ruht auf dem Kind, doch seine Haltung bleibt militärisch – ein Sinnbild für den inneren Zwiespalt vieler damaliger Männer: Gehorsam gegenüber dem Staat versus Mitgefühl gegenüber dem Mitmenschen.

Dieses Foto zeigt keine Schlacht, keinen Panzer, kein zerstörtes Gebäude – und doch erzählt es mehr über Krieg als viele andere. Es erzählt vom Alltag, von leisen Momenten, von Begegnungen, die keinen Eingang in die Geschichtsbücher finden – aber in den Herzen bleiben.

Die besten Kameras

Die Kleidung des Jungen – zerlumpt, aber ordentlich – verrät viel über die damalige Zeit. Die Menschen hatten wenig, aber sie bemühten sich um Würde. Und Kinder trugen oft die Verantwortung für jüngere Geschwister, halfen bei der Suche nach Nahrung oder warteten an Ausgabestellen auf das tägliche Brot.

Auch die Architektur im Hintergrund – rote Backsteinhäuser, mehrstöckige Wohnbauten – lässt auf eine städtische Szenerie schließen. Vielleicht irgendwo in Ostdeutschland, vielleicht an einem Grenzposten zwischen den Sektoren, denn auch das wäre symbolisch: ein Kind zwischen den Fronten, buchstäblich und im übertragenen Sinn.

Heute, fast 80 Jahre später, hat sich Deutschland verändert. Doch gerade solche Bilder erinnern uns daran, woher wir kommen – und wie wertvoll Frieden ist. Sie mahnen uns, nicht nur zurückzublicken, sondern auch heute Menschlichkeit und Mitgefühl zu leben.