- Homepage

- Uncategorized

- Deutscher Soldat vom 10. SS-Regiment wacht auf dem Dach des Königsschlosses in Krakau – ein seltenes Bild aus dem Zweiten Weltkrieg.H

Deutscher Soldat vom 10. SS-Regiment wacht auf dem Dach des Königsschlosses in Krakau – ein seltenes Bild aus dem Zweiten Weltkrieg.H

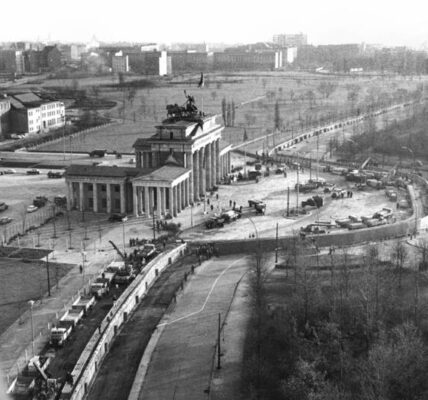

Dieses seltene Foto zeigt einen deutschen Soldaten des 10. SS-Regiments, der während des Zweiten Weltkriegs auf dem Dach des Königsschlosses in Krakau Wache steht. Krakau, eine der ältesten und kulturell bedeutendsten Städte Polens, wurde bereits 1939 von der deutschen Wehrmacht besetzt und entwickelte sich schnell zu einem zentralen Verwaltungs- und Repressionszentrum.

Das Königsschloss, auch bekannt als Wawel-Schloss, war einst Sitz polnischer Könige und ein wichtiges Symbol der polnischen Nation. Nach der Besetzung durch deutsche Truppen wurde es als Sitz des Generalgouverneurs Hans Frank genutzt, der von dort aus die Verwaltung des sogenannten Generalgouvernements leitete.

Das 10. SS-Regiment gehörte zur Waffen-SS, einer paramilitärischen Organisation, die nicht nur militärische Aufgaben erfüllte, sondern auch tief in die Besatzungspolitik, Repressionen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwickelt war. Die Soldaten, die hier Wache hielten, hatten nicht nur die Aufgabe, das Schloss zu sichern, sondern auch, die Machtpräsenz des NS-Regimes sichtbar zu machen.

Der abgebildete Soldat blickt von seinem Posten auf die Stadt hinab. Sein Helm, sein Karabiner, die straffe Haltung – alles symbolisiert die Disziplin und Härte, mit der das NS-Regime seine Kontrolle über das besetzte Gebiet ausübte. Doch hinter der Uniform verbargen sich oft junge Männer, viele gerade erst ausgebildet, die in einen Krieg geworfen wurden, dessen Grausamkeit sie sich kaum vorstellen konnten.

Krakau selbst erlitt in den Jahren der Besatzung großes Leid. Die jüdische Bevölkerung wurde ins Ghetto gezwungen, später deportiert und in Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordet. Auch die polnische Intelligenz, Geistliche und Lehrer fielen systematischen Verhaftungen und Hinrichtungen zum Opfer. Unter dieser Schicht der Brutalität versuchten die Einwohner Krakaus dennoch, ihren Alltag irgendwie aufrechtzuerhalten, stets in Angst vor Razzien und Gewalt.

Das Königsschloss war in diesen Jahren ein stark bewachtes Symbol der deutschen Macht. Die Präsenz von SS-Wachposten auf den Dächern sollte abschrecken und signalisieren: „Wir sind hier, wir kontrollieren alles.“ Für die polnische Bevölkerung war der Anblick dieser Soldaten auf den Mauern und Dächern eine ständige Erinnerung an die verlorene Freiheit.

Für die Soldaten war dieser Dienst auf dem Dach sowohl eine strategische Aufgabe als auch eine psychologische Belastung. Sie mussten stets wachsam sein, weil polnische Widerstandsgruppen Anschläge, Sabotageakte oder Attentate planten. Die Heimatarmee (Armia Krajowa) war sehr aktiv und galt als eine der größten Widerstandsbewegungen im besetzten Europa.

Man kann sich vorstellen, wie der Soldat in den kalten Nächten Polens mit Frost, Wind und dem ständigen Geräusch der Stadt unter sich kämpfte. Jeder Schatten konnte ein Feind sein, jeder Laut ein Vorbote eines Angriffs. Zwischen den Schichten und den Momenten der Einsamkeit mögen die Soldaten an ihre Familien zu Hause gedacht haben, an die Wärme eines Ofens, das Lächeln einer Mutter, die Unbeschwertheit ihrer Jugend.

Nach dem Krieg blieb das Schloss als Zeugnis einer leidvollen Zeit stehen. Heute ist es ein bedeutendes Museum und Nationalsymbol Polens. Millionen Besucher strömen jedes Jahr dorthin, um die Kunst, die Architektur und die wechselvolle Geschichte dieses Ortes zu erleben. Doch viele wissen nicht, dass genau hier einst Soldaten der SS patrouillierten, die Macht des NS-Regimes sicherte und von den Dächern aus die Stadt überwachten.

Dieses Foto ist ein seltenes, eindrucksvolles Dokument jener Zeit. Es erinnert uns daran, wie tief die nationalsozialistische Herrschaft in das alltägliche Leben und die historischen Orte eingedrungen war. Gleichzeitig zeigt es auch, wie Orte der Gewalt und Unterdrückung später wieder Orte der Kultur, der Begegnung und des Friedens werden können.